Les journaux sont rappelons-le le seul moyen de communication de masse de la Troisième République. Les acteurs du monde maritime ont donc recours à la presse pour communiquer plus largement. Il faut mesurer ce recours mais aussi évoquer les initiateurs et les destinataires de ces publications.

Promouvoir les produits de la mer et les services maritimes : la publicité

La presse de la Troisième République doit à la publicité sa modernisation et son essor prodigieux. Les investissements de production et les innovations techniques augmentent les coûts de production des entreprises de presse.[1] Parallèlement, le souci de gagner les masses impose un prix de vente le plus bas possible. Les seuls recettes de vente ne suffisant plus, on se tourne vers la publicité. Le terme de réclame apparaît dès 1869. En 1927, Marcel Bleustein-Blanchet (1906-1996) lui substitue le terme de publicité pour la création de son agence Publicis. Nous emploierons sans doute plus facilement le terme de publicité bien qu’il ne puisse s’appliquer qu’à la fin de notre période. La page 4 des quotidiens est consacrée à ces publicités qui vantent les grands magasins ou les compagnies de taxis. Parfois même, en période de difficulté financière, des publicités isolées apparaissent au milieu des articles. Il importe donc de mesurer et d’analyser le recours à la publicité des acteurs maritimes.

Du début de la Troisième République à la Grande Guerre, la publicité maritime est de plus en plus fréquente jusqu’à être présente dans un quart des numéros paraissant en 1910[2]. Cet essor de la publicité suit la tendance générale de l’augmentation de l’information maritime puisque la part de la publicité dans la présence maritime demeure autour de 10 % sur toute la période[3]. Si elle est plus fréquente, la publicité maritime est aussi plus visible. Alors qu’elles étaient inexistantes en 1882, les publicités de grande taille se multiplient. En 1910, une réclame maritime sur deux couvre entre un quart et une demi page[4].

Aux lendemains de la Première Guerre mondiale, la publicité maritime disparaît des journaux. Cette disparition est tout à fait paradoxale puisque les difficultés financières se sont accrues. L’érosion monétaire a entamé le capital des entreprises de presse alors même que celles-ci doivent surmonter la crise du papier. Pourtant, la disparition de la publicité s’explique par deux facteurs liés aux difficultés économiques d’après guerre. D’abord, les difficultés d’approvisionnement en papier ont conduit la plupart des titres à réduire leur pagination dès les premiers mois du conflit. Ces pratiques perdurent dans les années 20 et la plupart des numéros ne comportent qu’une seule page recto-verso. La publicité y occupe une place forcément réduite. La deuxième explication est liée à l’incertitude dans laquelle se trouvent les entreprises maritimes. Celles-ci hésitent à dépenser de l’argent en publicité alors même que les capitaux manquent.

Les difficultés économiques surmontées, les acteurs du monde maritime vont recourir à nouveau à la publicité. Toutefois, on note que la publicité n’a jamais représenté plus de 5 % de la présence maritime[5]. Seulement un numéro sur 10 comporte une publicité maritime en 1932. A la fin de notre période, la plupart des publicités retrouvent une taille plus modeste (entre 1/8 et ¼ de page)[6].

Nous voyons donc que la publicité est fréquemment utilisée par les acteurs du monde maritime jusqu’à la Grande Guerre. Elle l’est beaucoup plus rarement ensuite. Pour comprendre cette évolution, étudions la nature des produits vantés par ces publicités[7].

Le premier secteur ayant recours à la publicité est celui du transport maritime puisqu’il est l’initiateur de la moitié des publicités maritimes. Le transport maritime se compose du transport de passagers (qui représente près du tiers des publicités maritimes) et du transport de marchandises. Les compagnies de transport de passagers s’adressent à leurs clients potentiels en vantant un aspect particulièrement séduisant du service qu’ils vendent. Ainsi, une compagnie anonyme propose un « Service direct entre Caen et Londres ». Jouant la carte de la rapidité du transport, la compagnie se sent tout de même obligée d’indiquer en petits caractères que le voyage se fait via Portsmouth et Brighton…et que le passager devra quitter son bateau pour le train.

Plus honnête sans doute, la Compagnie des paquebots à vapeur propose des « Voyages à prix réduits de Caen au Havre ». Le transport de marchandises fait l’objet d’une publicité plus réduite. Elle n’est plus destinée aux particuliers mais aux entrepreneurs, industriels et commerçants. La promotion de ce type de services auprès des entreprises est faite par des représentants de commerce et la publicité ne joue qu’un rôle secondaire.

La promotion des produits de la mer représente 21 % des publicités maritimes sur l’ensemble de notre période. Le nombre de produits est d’ailleurs assez limité. Les sardines en conserve sont le produit phare de l’entreprise nantaise Amieux-Frères. Les sardines sont désormais cuisinées « et ne coûtent pas plus cher que les sardines à l’huile ». A noter que, dans cette réclame de 1920, le mot sardine disparaît au profit de la marque, de la devise de l’entreprise.

Profitant de l’engouement pour les produits prétendument pharmaceutiques, l’huile de foie de morue tente de faire valoir ses vertus naturelles pour faire oublier son goût infâme. Enfin, à la Belle-Epoque, les producteurs d’huîtres du bassin d’Arcachon tentent de se forger une réputation en menant des campagnes de publicité pour faire connaître leurs dépôts.

D’autres secteurs de l’économie maritime ont un recours à la publicité beaucoup plus marginal. Le tourisme balnéaire par exemple ne représente que 7% des publicités maritimes, malgré le rôle pionnier du Calvados dans ce domaine. L’initiative en revient par exemple à l’hôtel Belle-Vue de Luc-sur-Mer qui associe sont nom aux « bains de mer » et à la « belle plage ».

Nous pouvons conclure en disant que les acteurs du monde maritime ont eut un recours à la réclame que l’on peut qualifié de modéré. Ils ne sont ni surreprésentés ni sous-représentés parmi les annonceurs. Il est difficile d’estimer le recours des acteurs du monde maritime par rapport aux autres annonceurs. Néanmoins, en regardant les pages publicitaires, on peut noter que les grands magasins, malgré leur puissance commerciale, ne sont pas beaucoup plus présents que les acteurs du monde maritime (environ trois fois plus). Les entreprises qui ont compris l’intérêt de la publicité sont certes peu nombreuses mais très actives. La publicité n’est pas le seul moyen de communication des acteurs du monde maritime, qui utilisent aussi les informations pratiques.

Les informations pratiques

Informer les usagers des services maritimes

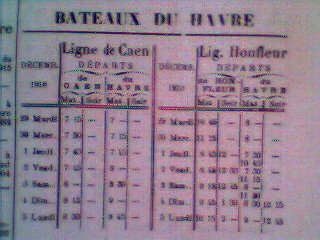

La presse locale est seule à pouvoir assurer la mission essentielle de diffusion d’informations pratiques. L’information pratique à destination du grand public ne concerne que le transport de passager. L’information pratique est absente du Bonhomme Normand comme des journaux diffusés en zone rurale. Il est aisé de comprendre que les journaux des villes qui ne bénéficient pas de ces services maritimes ne publient pas d’informations pratiques sur les services en question. Si l’on considère les deux quotidiens caennais, l’information pratique est présente dans près d’un numéro sur deux en moyenne sur la période. Elle est parfois présente dans tous les numéros comme en 1920. Dans les périodes où l’information pratique n’est pas présente quotidiennement, les informations sont fournies pour plusieurs semaines. En effet, dès que la fréquence des informations pratique diminue[8], leur taille augmente jusqu’à atteindre ½ page[9]. Ainsi, en 1932, un seul tableau d’horaire est publié par mois dans le Journal de Caen mais il contient tous les horaires du mois à venir. A cette date, le Moniteur ne publie plus d’informations pratiques.

Les instigateurs de cette présence sont les compagnies effectuant les liaisons entre Caen et Le Havre via Trouville et Honfleur : les « Paquebots a vapeur », les « Bateaux du Havre » et la « Compagnie Fischer ». Le lecteur connaît les modalités de voyage ainsi que le prix du billet. L’information s’adresse aussi bien au quidam qui voyage à titre personnel qu’au voyageur de commerce qui se déplace pour raisons professionnelles. La liaison maritime joue un rôle d’autant plus important que le premier pont sur la Seine est à Rouen. Le voyageur pourra mettre son trajet à profit pour lire le journal qu’il a acheté afin de connaître les horaires !

Les instigateurs de cette présence sont les compagnies effectuant les liaisons entre Caen et Le Havre via Trouville et Honfleur : les « Paquebots a vapeur », les « Bateaux du Havre » et la « Compagnie Fischer ». Le lecteur connaît les modalités de voyage ainsi que le prix du billet. L’information s’adresse aussi bien au quidam qui voyage à titre personnel qu’au voyageur de commerce qui se déplace pour raisons professionnelles. La liaison maritime joue un rôle d’autant plus important que le premier pont sur la Seine est à Rouen. Le voyageur pourra mettre son trajet à profit pour lire le journal qu’il a acheté afin de connaître les horaires !

Cette information pratique se présente sous la forme d’un tableau consacré aux horaires de départ et d’arrivée des steamers.

Informer les populations maritimes

La présence d’informations destinées aux populations maritimes[10] est la preuve incontestable que ces populations font partie du lectorat de presse de la Troisième République. Les journaux manifestent un souci constant d’informer les populations maritimes. Un numéro sur 2,8 en moyenne comprend une information destinée à ces populations[11].

Il faut donc s’interroger sur la nature des ces informations.

Le mouvement d’un port désigne les entrées et sorties des navires. On trouve ce mouvement dans un numéro sur deux au début de notre période et jusque dans deux numéros sur trois avant la Grande Guerre. Après une quasi-disparition après la guerre, on le retrouve dans un numéro sur deux dans les années 30. A l’exception des années 1920 où, rappelons-le, les réductions de pagination nuisent aux informations pratiques, le mouvement des ports apparaît sur toute notre période. Que cela se présente sous la forme d’un petit paragraphe ou d’un tableau, le contenu est invariable. Prenons l’exemple du port de Caen pour analyser le contenu de cette rubrique.

| « « Port de Caen Mouvement du 20 avril 1932 Entrées : Circé, vap. fr. cap. Le Bitter, ven. de Tyne-Dock, ch. de houille. Le Dives, vap. fr., cap. Abraham, ven. du Havre, ch. de diverses. James Tenant, vap. ang. cap. Henderson, ven. de Londres, ch. d’engrais. Sorties : Swallow, vap. ang., cap. Leeks, all. à Horn, vap. all., cap. Kollmann, all. à Swansea, ch. de lest. Hirondelle, vap. fr., cap. Gautier, all. au Havre, ch. de diverses. Joséphina, vap. holl., cap. Catlinier, all. à Rotterdam, ch. de minerai. » » (Journal de Caen, 21 avril 1932) |

Sont indiqués :

- le nom du navire

- le type de navire en abrégé (ex : « 3-m » pour un trois-mâts, « vap. » pour un navire à vapeur)

- le pavillon (« fr » pour français, « ang » pour anglais), le nom du capitaine

- la provenance si sa destination est Caen ou la destination si il part de Caen

- le chargement (ex : de bois, de guano, de divers). Le navire est dit « sur lest » si il est vide.

Le mouvement des ports est une source très intéressante pour l’histoire du transport maritime. Ainsi, nous pouvons faire plusieurs commentaires sur le trafic caennais. D’abord, la vocation houillère du port apparaît avec ce chargement venant de Tyne-Dock en Angleterre. Ensuite, nous voyons que Caen est un port d’importation plus que d’exportation puisque les navires arrivent tous chargés mais que certains repartent sur lest. Enfin, nous notons la place du port de Caen dans le grand cabotage international. Une étude globale de ce mouvement des ports permettrait de retracer l’histoire du trafic maritime international.

Si elles sont utiles à l’historien, toutes ces données sont de lecture difficile pour un œil non initié. Qui sont les destinataires de ces informations ? Les familles de marins comptent parmi les lecteurs de cette rubrique. Cela leur permet d’obtenir des nouvelles des hommes embarqués alors que les instruments de communication sont trop rares sur les navires. N’imaginons pas que les familles des marins de Rotterdam lisent le journal de Honfleur. Les mouvements des ports circulent entre les journaux autant qu’entre les autorités maritimes. Ce système permet vraisemblablement aux populations maritimes de suivre les navires. En dehors des familles de marins, les mouvements des ports s’adressent aux armateurs, aux affréteurs, aux commerçants qui font voyager des marchandises sur des navires et aux négociants, pour un écoulement éventuel de leurs marchandises avant réapprovisionnement. Cela leur permet de savoir où se trouve leur bien. Les ports sont les seules balises dans le parcours d’un navire qui, lorsqu’il est en mer, est sourd et muet vis-à-vis de la terre. Certes des moyens de communication tels que la TSF équipent les gros paquebots à partir de 1899 et certains cargos après 1920, mais d’une façon générale, les navires ne communique pas avec la terre.

En dehors du mouvement des ports, les populations maritimes s’intéressent aux conditions de navigation. Les horaires des marées et la météorologie marine figurent dans la presse assez régulièrement. Toutefois, leur présence n’est pas systématique ce qui laisse penser que les marins disposent d’autres sources d’information sur les conditions de navigation. De toute façon, la plupart d’entre eux connaissent suffisamment la mer pour se passer de ce type d’informations.

Enfin, les populations maritimes sont tenues au courant des évolutions des lois et règlements qui les concernent par les publications légales. Ceci n’a rien d’étonnant puisque les publications légales sont présentes dans la presse depuis son origine jusqu’à nos jours.

Il faut noter, pour conclure sur ces informations à destination des populations maritimes, qu’il n’y a pas de petite-annonces à caractère maritime. Le recrutement des populations maritimes ne se fait pas par le biais d’annonces. Pour ce qui est du recrutement, il faut distinguer les marins de ceux qui travaillent à terre. Le recrutement des gens de mer dépend du système de l’inscription maritime. Instauré dès le XVIIème siècle et rénové sous la Révolution, c’est un système en vertu duquel « tous les individus de nationalité française, exerçant la profession maritime, font l’objet d’un enregistrement ou d’une immatriculation qui permet de les suivre »[12]. Il vise à garantir le recrutement des équipages de la marine de guerre. Le système de l’inscription est modifié par une loi en 1896 mais ses principes sont conservés. En contrepartie de contraintes militaires fortes, les gens de mer disposent d’un quasi-monopole l’embauche sur les navires marchands et de pêche, du monopole de la pêche ainsi que d’un système de pension. Le recrutement des gens de mer placé sous la tutelle de l’inscription maritime, a ses modes de fonctionnement, ses intermédiaires propres. La transmission familiale joue un grand rôle ainsi que l’obligation d’avoir navigué 300 mois pour toucher la pension. Pour ce qui est du recrutement des actifs du secteur de l’économie maritime travaillant à terre, rien n’empêche le recours à l’annonce dans la presse. Pourtant, aucune annonce n’est publiée. Cette absence s’explique sans doute par le fait que le milieu des populations maritimes est assez fermé. On trouve du travail par bouche à oreille, par connaissance. Les familles de marins sont d’ailleurs les premières à travailler dans l’industrie ou l’artisanat maritime. Le système de recrutement des populations maritimes est un système autonome et la presse n’a donc aucun rôle à jouer.

La disparition des rubriques maritimes

Au début de la Troisième République, toutes ces informations brutes sont rassemblées en vertu de leur caractère maritime. Qu’elles s’intitulent « Marine » dans le Moniteur ou « Renseignements maritimes » dans le Journal de Caen, ces rubriques maritimes se présente sous la forme d’un pavé qui prend place le plus souvent en page 3. Les informations qu’elles contiennent sont pourtant très différentes par leur nature, leur rôle et le destinataire de l’information. Peu à peu, elles vont s’éparpiller entre la page trois et la page quatre, au point qu’après 1900, nous rencontrons ce type d’information isolément. En 1910, le Journal de Caen choisit même de mettre à la Une et de façon très succincte la table de la marée à Ouistreham. Il annonce ensuite en une phrase les horaires de départ de Caen des steamers de la compagnie des Bateaux du Havre. Ces quelques lignes ne remplacent en aucun cas la tableau d’horaire traditionnel en fin de journal. Loin de nuire à l’information maritime, la disparition des rubriques spécialisées est sans doute due à une évolution dans la mise en page des journaux. On préfère disperser les informations pratiques en fonction de leurs destinataires. Les horaires des transports de passager sont ainsi placés dans les pages locales (souvent page 2). En revanche, le mouvement des ports est situé en page 3 ou 4 où l’on trouve habituellement les communications à destination des entreprises. Nous constatons donc que la dispersion des rubriques maritimes est un révélateur de l’essor de la présence maritime dans la presse.

Cette analyse de la présence maritime dans la presse à travers ses initiateurs nous permet de tirer quelques conclusions. D’abord, les articles maritimes sont écrits par des journalistes calvadosiens qui tirent leurs connaissances du sujet de leur proximité avec les milieux maritimes. Lorsque que la rédaction d’un journal ne dispose pas des connaissances suffisantes sur le sujet maritime, elle a recours à la revue de presse. En outre, les agences de presse fournissent aux journaux des informations maritimes du monde entier auxquelles viennent s’ajouter des photographies à la fin de notre période. Les populations et les entreprises maritimes ont un recours modéré à la publicité mais utilisent plus fréquemment les informations pratiques à destination des usagers des services maritimes. Nous savons enfin que les populations maritimes font partie du lectorat de presse puisque sont diffusées des informations qui leurs sont destinées telles que le mouvement des ports ou les conditions de navigation.

La présence maritime se caractérise par une diversité liée à ses initiateurs, à ses formes et à ses destinataires. Nous devons maintenant évoquer quelques caractères particuliers de cette présence maritime dans la presse concernant les variations dans l’espace et dans le temps.

[1] MARTIN (Marc), La presse régionale : des Affiches aux grands quotidiens, Paris, Fayard, 2002.

[2] Annexe C, II, 3, c : Nombre moyen de publicités par numéro.

[3] Annexe C, I, 1 : Ventilation de la présence maritime dans la presse.

[4] Annexe C, II, 3, d : Taille des publicités.

[5] Annexe C, I, 1 : Ventilation de la présence maritime dans la presse.

[6] Annexe C, II, 3, d : Taille des publicités.

[7] Annexe C, II, 3, e : Thèmes des publicités.

[8] Annexe C, II, 2, a : Présence des informations pratiques.

[9] Annexe C, II, 2, d : Espace accordé aux informations pratiques.

[10] Le terme de « population maritime » est le terme utilisé par la presse pour désigner tous ceux qui, de façon directe ou indirecte, vivent de la mer.

[11] Annexe C, II, 2, f : Nombre moyen d’information à destination des populations maritimes.

[12] Définition de l’inscription maritime par FOURNIER, Commissaire Général de la Marine dans son traité d’Administration de la Marine de 1885.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire